Magazin

Gentechfrei Magazin 128

Gentechnik lässt Pflanzen erstrahlen

Leuchtende Petunien und grüne Kandelaber

Für eine Welt ohne Gentechnik

IBAN: CH07 0900 0000 8000 0150 6

Schweizer Allianz Gentechfrei, 8032 Zürich

Die SAG beobachtet die Entwicklungen in der Nanotechnologie bei Lebensmitteln, Gebrauchsartikeln und in der Landwirtschaft seit Längerem kritisch. Ausführliche Informationen dazu auf der Unterseite Nanotechnologie.

Amaranthus caudatus ist in Südamerika eine wichtige Kulturpflanze (Bild: Fotolia)

Fokusartikel Gentechfrei Magazin Nr. 107

Die noch junge Biotechnologie des Gene Drive ist aktuell in aller Munde. Von ihren Entwicklern wird sie als Wundermittel angepriesen, das für verschiedene Zwecke eingesetzt werden kann. Ihr meistpropagierter Anwendungsbereich liegt in der Bekämpfung von Insekten, die Krankheiten wie Malaria übertragen. Aber auch die Anwendungen im Naturschutz werden gerne hervorgehoben, um der Technologie und der Gentechnik im Allgemeinen mehr Akzeptanz zu verschaffen. Was dabei verschwiegen wird: Die lukrativsten Geschäfte mit der Technologie lassen sich vor allem im landwirtschaftlichen Bereich machen. Besonders besorgniserregend ist, dass sie auch als schlagkräftige Biowaffe eingesetzt werden könnte.

Text: Zsofia Hock, SAG

Gene Drives sind ein neues Werkzeug der Synthetischen Biologie. Sie nutzen die Genschere CRISPR/Cas, um in ungewöhnlich kurzer Zeit neue Gene im Erbgut freilebender Populationen zu verankern. Der Gene-Drive-Mechanismus setzt die Mendelschen Regeln der Vererbung ausser Kraft und sorgt dafür, dass die neue Genvariante aus dem Labor bei allen Nachkommen einkopiert wird.

Einige wenige Gene-Drive-Organismen reichen aus, um eine Kettenreaktion auszulösen, an deren Ende schon nach wenigen Generationen alle Nachkommen die vorgegebene Genvariante tragen.

Während bei anderen gentechnischen Veränderungen vorsorglich darauf geachtet wird, dass sie sich nicht in der Natur ausbreiten könnten, sind Gene Drives dafür konzipiert, sich in der freien Wildbahn zu verbreiten. Sie seien schnell, effektiv, und können im Extremfall ganze Mückenpopulationen ausrotten, schwärmen die Entwickler. Doch genau wegen dieser beschleunigten Weitergabe von Genen sind Gene Drives die bislang gefährlichste Anwendung der Synthetischen Biologie in der Umwelt. Denn einmal in die Natur freigesetzt, können sie kaum kontrolliert oder rückgängig gemacht werden. Zudem besteht die Gefahr, dass diese mutagene Kettenreaktion auf andere Arten oder Populationen überspringt, was eine erhebliche Gefahr für die Biodiversität darstellt. Auch vor Grenzen machen Gene Drives nichthalt. Die ökologischen Folgen solcher Freisetzungen sind wegen der komplexen Natur der Ökosysteme unabsehbar.

Wegen dieser Risiken sind Gene Drives auch in Bezug auf ethische Fragestellungen mit grossen Herausforderungen verknüpft. Für eine Risikobeurteilung fehlen zudem die wissenschaftlichen Grundlagen. Die Eidgenössische Ethikkommission für die Biotechnologie im Ausserhumanbereich (EKAH) sowie internationale Wissenschaftler empfehlen deshalb, die Technologie mit grösster Vorsicht zu behandeln. Solange keine strenge Regulierung vorhanden ist, fordern nationale und internationale Organisationen sogar ein weltweites Moratorium für die Freisetzung von Gene Drives.

Gene Drives als Naturschutzmassnahme

Auf Hawaii sollen Vogelarten, die vom Aussterben bedroht sind, mittels Gene Drives gerettet werden. Auch der Rote Honigsauger, von den Einheimischen I’iwi genannt, gilt als gefährdet. (Bild: Shutterstock)

Gene Drives könnten als Wunderwaffe gegen den Artenschwund funktionieren, propagieren Biotechnologen. So soll die Technologie bedrohte Tiere vor der Verdrängung durch eingeschleppte Arten schützen. Besonders betroffen davon sind Inselstaaten. Dort wird seit längerem versucht, invasive Eindringlinge mittels Fallen oder Gifteinsatz auszumerzen. Diese Ansätze werden jedoch wegen ihrer schädlichen Auswirkungen auf andere Tiere stark kritisiert. Gene Drives sollen effektiver und gezielter, und daher auch schonender wir ken. Bereits sind mehrere Forschungsprojekte mit Gene-Drive-Mäusen und -Ratten im Gang. Auch Wildkatzen, Kaninchen und Füchse in Australien sowie Hermelin und Fuchskusu in Neuseeland sollen so ausgerottet werden.

Gene Drives in Säugetieren einzusetzen, ist technisch jedoch viel schwieriger als in Insekten. Die Eindämmung der Vogelmalaria auf Hawaii, die von einer eingeschleppten Mückenart übertragen wird, scheint einfacher realisierbar. Die Krankheit hat zum Aussterben von beinahe 80 Prozent der ursprünglich auf der Inselkette heimischen Vogelarten geführt und auch die verbleibenden Spezies sind gefährdet.

Andere Ansätze wollen Gene Drives dazueinsetzen, vom Aussterben bedrohte Arten widerstandsfähiger gegenüber Krankheiten zu machen. Die vermutlich extremste Anwendung der Technologie strebt danach, bereits ausgestorbene Arten wieder aufleben zu lassen. Auch wenn dies wahrscheinlich kaum realisierbar ist, weil die Technologie nur bei Arten mit kurzer Generationsdauer funktioniert, werfen diese Bemühungen eine ganze Reihe von ethischen Fragen auf. Ausserdem, wenn eine Art ausgerottet und wiederbelebt werden kann, nimmt die Sorge, eine Spezies in der freien Wildbahn zu erhalten, wahrscheinlich ab.

Bedrohte Arten retten

Gene Drives sollen den auch in der Schweiz heimischen Feuersalamander, dessen Populationen ein aus Asien eingeschleppter, tödlicher Hautpilz dezimiert, retten. Dazu soll ein Gen in den Populationen verbreitet werden, welches immun gegen den Pilz macht. Die meisten Naturschutzprobleme sind hierzulande jedoch anderer Art und schon gar nicht mit Inseln verbunden. Daher ist es eher unwahrscheinlich, dass die Technik in der Schweiz in absehbarer Zeit angewendet wird.

Gene Drives als Biowaffe

Gene Drives eignen sich nicht nur für friedliche Zwecke. Die potente Technologie kann leicht in eine Biowaffe umgewandelt werden. Sie ist grossflächig einsetzbar und könnte leicht und unumkehrbar unter die Kontrolle der mächtigsten militärischen Akteure geraten. Entscheide über Entwicklung, Nutzung und Regulierung von Gene Drives drohen nicht nur von kommerziellen Interessen, sondern auch von geo- und sicherheitspolitischen Überlegungen bestimmt zu werden.

Als Biowaffe können Gene Drives dazu beitragen, Pathogene effektiver auf Mensch und Tier zu übertragen oder die Nahrungsgrundlagen massiv zu schädigen, indem sie Insektizidresistenzen bei Pflanzenschädlingen erzeugen oder Nützlinge gezielt schwächen und gar ausrotten. Mit Gene-Drive-Insekten können die gesamten Ernten einer gegnerischen Macht vernichtet werden. Besonders gefährlich ist, dass die als Transportmittel für das eingebaute Gene-Drive-Programm benutzten Insekten sich schnell vermehren und räumlich kaum begrenzt werden können. Einmal freigelassen, wären sie möglicherweise nicht mehr aufzuhalten.

Laut US-Verteidigungsministerium dienen die Programme auch dazu, die «nationale Sicherheit gegen Angriffe zu verteidigen». Tatsächlich gibt es aus militärischer Sicht nachvollziehbare Motive für Grossmächte, die Gene-Drive-Technologie so schnell wie möglich zu entwickeln und zu perfektionieren. Denn es sei wichtig, potentiell feindlichen Konkurrenten einen Schritt voraus zu sein, um einen feindlichen Gene-Drive-Angriff abzuwehren. Daraus entsteht ein neues Wettrüsten – eine beängstigende Perspektive.

Insekten als Biowaffe

Die Forschungsagentur des US-Verteidigungsministeriums DARPA finanziert mit insgesamt 92 Millionen Dollar zwei mehrjährige Programme zur Entwicklung von Gene-Drive-Organismen. Allein diese Tatsache sollte stutzig machen, auch wenn das Ziel der Programme «Safe Genes» und «Insect Allies» (verbündete Insekten) ein friedliches sein soll: bereits auf den Äckern wachsende Nutzpflanzen mithilfe von gentechnisch manipulierten Viren grossflächig zu verändern. Als Transportmittel für das Virus dienen Insekten wie Blattläuse oder Grashüpfer. Saugen diese an der Pflanze, wird das GV-Virus übertragen und die Pflanzen im Freiland können gegen verschiedene Stressfaktoren, wie zum Beispiel eine drohende Trockenheitsperiode, gestählt oder eben durch eine unvorteilhafte künstliche Mutation vernichtet werden.

Krankheitsbekämpfung mit Gene Drives

Die Bekämpfung von Infektionskrankheiten, bei denen die Erreger durch Vektoren wie z. B. Mücken oder Zecken übertragen werden, steht an oberster Stelle der Gene-Drive-Forschung. Aktuell erfahren Vorhaben zur Bekämpfung von Malaria die grösste Aufmerksamkeit. Ähnliche Projekte laufen jedoch zur Eindämmung von Viruserkrankungen wie Chikungunya-, Zika-, Dengue- und Westnil-Fieber, die von der Tigermücke übertragen werden. Auch bei der von Zecken übertragenen Lyme-Borreliose sollen Gene Drives Abhilfe schaffen.

Mittels Gene Drives soll einerseits die Fortpflanzung von krankheitsübertragenden Organismen gestoppt werden, was nach wenigen Generationen zum Zusammenbruch der Populationen führen könnte. Andererseits könnte die mutagene Kettenreaktion auch die Fähigkeit dieser Insekten, Krankheiten zu übertragen, verringern. So sollen etwa Stechmücken der Art Anopheles stephensi gegen die Malaria-Erreger immun gemacht werden und die für die Immunität verantwortlichen Gene in der Population mit Gene Drives beschleunigt verbreitet werden.

Da diese Seuchen jährlich Hunderttausende von Menschenleben fordern, ist die intensive Suche nach Lösungen verständlich. Im Labor wurden dabei bereits erste Erfolge erzielt. Mit den ersten Anträgen für Freisetzungsversuche ist in Kürze zu rechnen. Als Testgebiet werden afrikanische Dörfer, z. B. in Burkina Faso ins Auge gefasst. Doch weil die lokale Bevölkerung nicht über die Versuche und die damit verknüpften Risiken aufgeklärt wurde, stossen solche Versuche vor Ort auf erhebliche Bedenken.

Ethiker begegnen der Frage, ob die Bekämpfung von Infektionskrankheiten die gezielte Ausrottung ganzer Arten recht fertigt, mit Zurückhaltung. Denn die für uns Menschen lästigen Mücken spielen in der Natur eine wichtige Rolle. Sie sind als Nahrungsquelle, Bestäuber, im Nährstoff-Recycling und sogar als Räuber nützlich. Ihr Verschwinden könnte sich also erheblich auf ein Ökosystem auswirken.

Für eine effektive Malariabekämpfung wäre es sinnvoller, sozioökonomische Faktoren als eigentliche Ursachen der zahlreichen Erkrankungen anzugehen. Unbedenklichere Lösungen sowie viel lokales Wissen zum Umgang mit der Krankheit sind vorhanden und sollten dringend gefördert werden. Doch dies wird von den technologieaffinen Kreisen ausgeblendet. Ein Grund: Die Malariabekämpfung genauso wie die Verwendung von Gene Drives für Naturschutzzwecke, dient als Mittel, der umstrittenen Gentechnologie mehr Akzeptanz zu verschaffen, um sie später in der Landwirtschaft einsetzen zu können. Denn die Agrarindustrie sieht in ihr eine lukrative Möglichkeit der Schädlingsbekämpfung.

GV-Mücken

Dass Feldversuche mit GV-Mücken nicht ungefährlich sind, zeigt ein aktuelles Beispiel aus Brasilien. Dort wurden jahrelang GV-Mücken freigesetzt, um lokale Mückenpopulationen zu dezimieren. Theoretisch hätte die gentechnische Veränderung dafür sorgen sollen, dass sämtliche Nachkommen von Weibchen, die sich mit den GV-Männchen paaren, sterben. Doch ein Teil der Nachkommen überlebte. Nun breitet sich diegen technische Veränderung frei aus.

Aussicht auf Profit in der Landwirtschaft

Dieses Potential bei den landwirtschaftlichen Anwendungen zieht zudem finanzstarke Investoren an, die darin ein äusserst profitables neues Investitionsfeld sehen. Denn die Agrarmultis hoffen, damit chemische Stoffe als Schädlings- und Unkrautbekämpfungsmittel zu ergänzen oder gar zu ersetzen.

Auch in diesem Bereich sind Versuche mit Insekten am weitesten fortgeschritten. Die Dezimierung von Insektenschädlingen mittels Gene Drives soll die Kosten für Pestizide sowie verlorene Ernten reduzieren. Als Zielscheibe dienen die häufigsten Übeltäter wie Fruchtfliegen, Heuschrecken und pflanzensaugende Käferarten. Am weitesten fortgeschritten sind die Forschungsprojekte zur Bekämpfung der Kirschessigfliege (Drosophila suzukii), die vor allem Beeren und Steinobst befällt und damit grossen Schaden verursacht.

Theoretisch könnten aber eingebaute Gene Drives auch Populationen von Säugetieren, die die Lagerung von Agrarprodukten gefährden, dezimieren. Ausserdem wird auch überlegt, invasive Vögel, wurzelschädigende Fadenwurmarten oder pathogene Pilze mit dieser Biotechnologie zu bekämpfen.

Sogenannte Superunkräuter, die mittlerweile nicht mehr auf die meistverkauften Herbizide reagieren, machen den Agrar konzernen immer mehr zu schaffen. Mithilfe von Gene Drives soll ihre Resistenz wieder gebrochen werden, damit sie weiterhin mit den bestehenden Herbiziden bekämpft werden können. Somit müssten die Konzerne nicht auf den Gewinn aus dem Verkauf dieser Mittel verzichten. Ein Szenario, welches das Monopol von wenigen grossen Agrarkonzernen deutlich stärken würde. Eine Patentanmeldung der Harvard Univer sity listet über 50 Unkräuter und fast 200 Herbizide auf, bei denen die Technologie eingesetzt werden könnte. Ob Pflanzen über haupt je mit einem Gene Drive ausgestattet werden können, ist zum Glück fraglich. Denn Pflanzen benutzen einen besonders fehleranfälligen Reparaturmechanismus, um Brüche der DNA, welche häufig zu Mutationen führen, zu korrigieren. Diese verhindern, dass das Gene-Drive-Konstrukt funktioniert.

Unkräuter bekämpfen

Die US-amerikanische Nationale Akademie der Wissenschaften (NAS) prüft die Bekämpfung des herbizidresistenten Amaranthus palmeri mit einem eingebauten Gene-Drive-System. Mit Gentechnik soll das Superunkraut wieder empfindlich auf das meistversprühte Herbizid Glyphosat gemacht werden. Bei einer solchen Anwendung in der Natur besteht aber die Gefahr, dass das Gene-Drive-Konstrukt auf verwandte Amarantarten überspringen könnte, die in Südamerika als wichtige Nahrungspflanzen (siehe Titelbild) weit verbreitet sind. Eine Kontamination mit dem Gene Drive könnte deren Ertrag empfindlich schmälern. Dank ihrer wertvollen Eigenschaften könnte zudem auch die als Unkraut bekämpfte Art für die menschliche Ernährung oder für die Züchtung von Interesse sein.

Eine Dürreperiode sorgte 2018 in Kenia für hohen Ertragseinbussen. (Bild: Cantor/Greenpeace)

Fokusartikel Gentechfrei Magazin Nr. 108

Man spricht darüber, und das ist gut so. Die Klimaveränderung und was damit zusammenhängt: Hoher Ausstoss von Treibhausgasen, Wetterextreme, Hunger und Lebensmittelverschwendung. Nun möchten auch die Gentechnikbefürworter die erhöhte Aufmerksamkeit für sich nutzen. Sie propagieren, die Agrogentechnik biete Lösungsansätze. Doch was kann die Gentechnik in Bezug auf die heutigen Probleme und die möglichen Herausforderungen, die auf uns zukommen, tatsächlich für uns tun?

Text: Kathrin Graffe

Die Landwirtschaft steht vor grossen Herausforderungen. Durch den Klimawandel werden sie noch verstärkt, denn die Gegebenheiten für den Ackerbau werden zukünftig unkalkulierbaren Veränderungen unterworfen sein. Kommt hinzu, dass die Anzahl der Erdenbewohner weiterhin steigen wird. Hier versucht sich die Gentechindustrie als Helferin zu positionieren. Als Lösungen präsentiert sie die Entwicklung von Saatgut, das an trockene, sehr feuchte oder salzige Böden speziell angepasst sei oder höhere Erträge bringen soll.

Haben diese Vorhaben wirklich Aussicht auf Erfolg? Und ist die Steigerung des Ertrags überhaupt ein Ansatz zur Lösung des Hungerproblems? Dass so viele Menschen keinen Zugang zu ausreichend Nahrung haben und jeden Tag hungern müssen, ist nicht darin begründet, dass wir zu wenig Nahrung produzieren. Es wäre genug für alle da, aber es fehlt der Zugang zu Nahrung oder die Gelegenheit, diese anzubauen. Hans Herren (Pionier der biologischen Schädlingsbekämpfung, Mitautor des Weltagrarberichts und Gründer von Biovision) bringt es auf den Punkt: Damit in Entwicklungsländern mehr produziert werde, brauche es keine Gentechnik, sondern die Vermittlung von mehr und besseren Kenntnissen für die Bäuerinnen und Bauern. Gemäss der Welthungerhilfe sind ausserdem Kriege, Naturkatastrophen und politische Verhältnisse dafür verantwortlich, dass 10 Prozent der Weltbevölkerung ein ausreichender Zugang zu Nahrung fehlt. Dass auch in den Industrieländern Menschen hungern (zum Beispiel 2017 in den USA jeder Sechste), zeigt besonders klar, dass es sich zumindest teilweise um ein Verteilungsproblem handeln muss.

Ausserdem ist unser Ernährungssystem, so wie wir es derzeit pflegen, sehr ineffizient. Laut einer FAO-Studie wird ein Drittel aller Lebensmittel aus verschiedenen Gründen entsorgt. Allein in der EU landen 89 Millionen Tonnen im Abfall. Von diesen gehen 42 Prozent auf das Konto privater Haushalte. In der Reduktion von Food Waste und der Verbesserung des Zugangs zu Nahrung für alle liegt enormes Potenzial. Zudem würde ein geringerer Verzehr von Fleisch und Milchprodukten nicht nur zu einem tieferen Treibhausgasausstoss, sondern auch zur Ressourcenschonung beitragen. Für die Produktion eines Rindssteaks beispielsweise braucht es nach Schätzung von Vier Pfoten 160 Mal mehr Land-, Wasser- und Brennstoffressourcen als für eine vegetarische Speise. Weltweit werden auf 33 Prozent der Ackerfläche Futtermittel für Tiere produziert. Würde man die Felder zum Anbau von Nahrungs- statt Futterpflanzen nutzen, könnte man mehr Nahrung pro Quadratmeter produzieren.

Gentechsaatgut wird bisher grösstenteils für Futterpflanzen und Baumwolle angebaut. Eine Ertragssteigerung bei diesen Kulturen macht folglich niemanden satt. Auswertungen der Erhebungen des US-amerikanischen Landwirtschaftsministeriums zeigen zudem, dass die versprochenen höheren Erträge bisher ausgeblieben sind. In den USA ist der Ertrag generell geringer als in Europa. «Die USA mit Ihrem grossen Anteil an GVO-Grundnahrungsmitteln liegt gegenüber Europa in Bezug auf Nachhaltigkeit und Produktivität zurück.» (John Fagan et al. GVO – Mythen und Tatsachen, 2019) Auch Doug Gurian-Sherman, ehemaliger Biotechnologiebera-ter des EPA (US-Umweltschutzbehörde) und Senior Wissenschaftler der Union of Concerned Scientists, bestätigt die Tatsache, dass «kommerzielle Gentechfeldfrüchte bisher keinen [...] Erfolg in Bezug auf die Steigerung der Ernte von irgendeinem Produkt gezeigt haben. Dagegen war traditionelle Züchtung äusserst erfolgreich [...]».

Dies lässt sich einfach erklären, denn Gentechpflanzen wurden zum grössten Teil auf Herbizidtoleranz und die Produktion von Insektiziden und nicht auf einen gesteigerten Ertrag getrimmt (GVO – Mythen und Tatsachen, 2019). Der Grund dafür liegt darin, dass diese Eigenschaften lukrativ sind, da die Agrarindustrie Folgeprodukte wie zum Beispiel Herbizide mitverkaufen kann. Kommt hinzu, dass sie einfacher herzustellen sind als komplexere Eigenschaften, wie man in der Studie von H. Moldenhauer et al. Zukunft oder Zeitbombe nachlesen kann: «Eigenschaften wie Ertrag, Trocken- oder Salzresistenz sind polygene Merkmale, d.h. sie beruhen auf mehreren Genen, und sind nicht durch einfache Veränderungen wie eine Punktmutation zu erreichen.» Grundsätzlich stellt sich die Frage: Braucht es Gentechnologie zur Produktion unserer Lebensmittel und gibt es überhaupt einen Markt für GV-Produkte? Auch neuste Umfragen belegen, dass die Mehrzahl der Konsumierenden – besonders in Europa – gerne auf Gentech im Essen verzichten würde. Labels, die gentechnikfreie Lebensmittel ausloben, verzeichnen hohe Wachstumsraten – auch in Nordamerika. Im Gegensatz dazu verzeichnete die weltweite Anbaufläche von Gentechnikpflanzen 2018 kaum Zuwachs.

Pestizidintensiver Apfelanbau

Nachhaltige Anbaumethoden sind erfolgreich, da sie auf lokalem Wissen basieren und Felder kleinräumig mit regionalem Saatgut bewirtschaften. (Bild: Cantor/Greenpeace)

Nachhaltige Anbaumethoden sind erfolgreich, da sie auf lokalem Wissen basieren und Felder kleinräumig mit regionalem Saatgut bewirtschaften. (Bild: Cantor/Greenpeace)

«Die Versprechen der Gentechnik für den Obstanbau führen ins Leere.» Das sagt einer, der sich auskennt. Hans-Joachim Bannier ist Pomologe (Obstbaukundler), Buchautor und Mitautor der Studie «Zukunft oder Zeitbombe? Designerpflanzen als Allheilmittel sind nicht die Lösung!». Er beschreibt, wie sich die heute gängigen Sorten entwickelt haben. Bereits in den Dreissigerjahren hat man im Obstanbau vor allem auf die ertragreichen Sorten gesetzt und dabei nicht beachtet, wie anfällig diese Sorten für Krankheiten sind (z.B. Golden Delicious, Cox Orange, Jonathan, McIntosh und Red Delicious). Als immer mehr Äpfel vom Apfelschorf und anderen Krankheiten befallen wurden, was grosse wirtschaftliche Schäden anrichtete, begann man die Apfelplantagen mit Pestiziden zu behandeln. Später kreuzte man diesen ertragreichen und beliebten Sorten, die aber nicht sehr robust sind, ein monogenes Resistenzgen ein. Diese einfache Schorfresistenz erwies sich als nicht stabil. Nach zehn bis zwanzig Jahren war die Resistenz jeweils nicht mehr vorhanden, da der Pilz sich daran anpassen konnte. «Die Züchter sollten sich der historischen Wurzeln bewusst werden und ihre Aufmerksamkeit wieder auf alte, polygen (durch mehrere Gene bedingte) resistente Sorten richten und sie weiterentwickeln», sagt Bannier. Das sei langwieriger, aber langfristig sinnvoller. So wäre die Resistenz breiter verankert und damit stabiler, bräuchte also weniger Pestizidbehandlungen und wäre trotzdem ertragreich, was für die Landwirtschaft sehr wichtig ist. Langfristig vitale Pflanzen gibt es also nur mit genetischer Vielfalt.

Trockenheitsresistenter Mais

Hochleistungssorten sind besonders anfällig für Krankheiten. Ertragreich sind sie nur mit hohen Pestizidgaben. Züchter sollten ihre Aufmerksamkeit wieder auf alte resistente Sorten richten und diese weiterentwickeln. (Bild: Shutterstock)

Hochleistungssorten sind besonders anfällig für Krankheiten. Ertragreich sind sie nur mit hohen Pestizidgaben. Züchter sollten ihre Aufmerksamkeit wieder auf alte resistente Sorten richten und diese weiterentwickeln. (Bild: Shutterstock)

Die Entwicklung von Pflanzen, die weniger empfindlich auf Trockenheit reagieren, ist komplex und daher mit gentechnischen Methoden nicht lukrativ. Folglich besteht dafür ein geringes Interesse und es gibt bislang nur ein marktfähiges Produkt: ein trockenheitsresistenter Mais von Monsanto. Bart Lambert, leitender Forscher bei Bayercrop, erklärt: «Es ist vergleichsweise einfach, Pflanzen unempfindlich zu machen gegen Gifte [...] Viel komplexer ist es, Pflanzen gegen höhere Temperaturen zu stärken, gegen zu viel oder zu wenig Niederschlag – dazu müssten viele Gene verändert werden.» Hinzu kommt, dass die Situationen, in denen die Pflanze gedeihen muss, von vielen Faktoren beeinflusst wird. Die Böden reagieren unterschiedlich auf Trockenheit, und die Dauer und Stärke der Trockenphasen ist variabel. Es braucht eine grosse Variantenbreite, die sich im Labor nicht so einfach herstellen lässt.

Es überrascht also nicht, dass der Nutzen des WEMA-Projektes (Water Efficient Maize for Africa) von den Organisationen African Centre for Biodiversity und Third World Network 2017 kritisch beurteilt wurde. Denn die angeblich trockentoleranten GV-Maissorten reduzieren die Ernteverluste bei einer mässigen Trockenheit bloss um 6 Prozent. Ist der Wassermangel ausgeprägter, versagt der GV-Mais komplett. Im Vergleich dazu sind agrarökologische Ansätze ohne Gentechnik bedeutend erfolgsversprechender. Sie erzielen bei Trockenheit eine Reduktion des Ernteverlustes von bis zu 30 Prozent.

Andere Wege versprechen Erfolg

Die landwirtschaftliche Produktion würde ausreichen, um alle Menschen der Welt zu ernähren. Die Kalorienmenge, die jedem Menschen täglich zur Verfügung steht, stieg von 2716 Kilokalorien (kcal) zur Jahrtausendwende auf 2904 kcal in den Jahren 2015–2017. Selbst in Subsahara-Afrika stehen rechnerisch 2422 kcal zur Verfügung, in Nordamerika und Europa sind es 3485 kcal am Tag (FAO, Landwirtschafts-organisation der Vereinten Nationen). (Bild: Owen/Greenpeace)

Die landwirtschaftliche Produktion würde ausreichen, um alle Menschen der Welt zu ernähren. Die Kalorienmenge, die jedem Menschen täglich zur Verfügung steht, stieg von 2716 Kilokalorien (kcal) zur Jahrtausendwende auf 2904 kcal in den Jahren 2015–2017. Selbst in Subsahara-Afrika stehen rechnerisch 2422 kcal zur Verfügung, in Nordamerika und Europa sind es 3485 kcal am Tag (FAO, Landwirtschafts-organisation der Vereinten Nationen). (Bild: Owen/Greenpeace)

Es ist folglich nicht die Gentechnik, die uns helfen kann, den Herausforderungen in der Landwirtschaft der Zukunft zu begegnen. Doch was sonst? Manches klang bei der Beschreibung der Fälle weiter oben bereits an.

Das Third World Network (TWN) folgert: «Die wirkliche Lösung liegt nicht bei hochorganisierter oder industrialisierter Landwirtschaft, sondern bei den BäuerInnen, ihren Feldern und einem selbstorganisierten Saatgutsystem. Ausserdem verfügen die BäuerInnen über spezielle Kenntnisse. Zum Beispiel dazu, wie man gesunde Böden schafft, die während Trockenperioden mehr Wasser speichern können, oder einen guten Anbaumix wählt, der möglichst widerstandsfähig ist, auch bei unvorhergesehenen Wetterverhältnissen.»

Agroökologie heisst das Stichwort. Mit auf nachhaltigem und auf lokalem Wissen basierenden Methoden werden die Felder kleinräumig mit regionalem Saatgut bewirtschaftet. Ein erfolgreiches Beispiel ist ein Projekt des International Centre of Insect Physiology and Ecology (icipe) mit Namen Push-Pull. Biovision schreibt auf ihrer Homepage: «Push-Pull ist eine integrierte, umweltfreundliche und nachhaltige Anbaumethode. Sie steigert die Erträge, indem sie Schädlinge und Unkrautparasiten bekämpft, den Trockenstress vermindert und die Bodenfruchtbarkeit auf natürliche Art und Weise verbessert.» Damit wurden bereits in zahlreichen Gegenden Afrikas in den letzten zehn Jahren Erfolge erzielt, 150 000 BäuerInnen wenden diese Methode heute erfolgreich an.

Auch die Welternährungsorganisation der UN, die FAO, stärkt diese Stossrichtung, Bauern sollen in Anpassung an den Klimawandel eigenständig lokales und regionales Saatgut entwickeln, das direkt an seine Umgebung angepasst ist.

Nachhaltige Produktionsmethoden anderer Art finden sich auch in Europa. Die solidarische Landwirtschaft, die nach ökologischen, sozialen und nachhaltigen Richtlinien funktioniert, findet immer mehr Anhänger.

Ein weiterer Ansatz ist der Umstieg auf alternative Kulturpflanzen, die besser zu den vorhandenen Verhältnissen passen. Hirse zum Beispiel braucht zum Wachsen deutlich weniger Wasser als Weizen. Oder man greift auf alte bereits vorhandene Sorten zurück, die mit ihren Ansprüchen besser an das vorhandene Klima angepasst sind.

Lösungen gibt es viele, hier wurden nur einzelne herausgepickt und kurz vorgestellt. Gentechnisch verändertes Saatgut gehört nicht dazu. Konsumentinnen und Konsumenten sind nicht daran interessiert. Und bis heute resultierten daraus noch keine wirklich erfolgversprechenden Produkte. Für die Landwirtschaft der Zukunft gibt es besser geeignete Ansätze. Doch das Wichtigste ist, dass alle Beteiligten, sei es aus der Wissenschaft oder aus der Praxis, in der Entwicklung von Antworten zusammenarbeiten und an einem Strang ziehen, Synergien nutzen und einander zuhören. Nur mit vereinten Kräften und in Absprache miteinander kann es zukunftsfähige Lösungen geben.

Pestizidausbringung (Bild: Shutterstock)

Fokusartikel Gentechfrei Magazin Nr. 109

Chemisch-synthetische Pflanzenschutzmittel belasten Gesundheit und Umwelt und werden von der Bevölkerung daher zunehmend abgelehnt. Doch was sind die Alternativen für die Landwirtschaft? Molekularbiologen arbeiten an einer Technologie, welche natürliche Abwehrmechanismen imitiert und bei Schädlingen gezielt lebenswichtige Gene abschaltet. Eine Technik mehr, bei der sich die Frage stellt, wie Chancen und Risiken gegeneinander abgewogen werden können und wie sie von den Behörden international reguliert werden soll.

Text: Benno Vogel

«Faszinierend», «bahnbrechend», «revolutionär» – glaubt man den Worten von Forschenden, bricht im Pflanzenschutz eine neue Ära an. Auslöser sind spraybare Präparate, die dank eines neuartigen Wirkstoffs eine umweltfreundliche Bekämpfung von Schädlingen und Krankheitserregern möglich machen sollen. Der Name des Wirkstoffs ist doppelsträngige Ribonukleinsäure oder kurz dsRNA. Schädlinge nehmen ihn durch Fressen der Pflanzenteile oder durch Saugen auf.

Was diese dsRNA besonders macht, ist ihre Programmierbarkeit. RNA ist wie DNA aus vier verschiedenen Basen aufgebaut und die genaue Abfolge dieser Bausteine lässt sich bei der Herstellung bestimmen. Nutzbar ist die Programmierbarkeit, weil dsRNA in Pilzen, Pflanzen und Tieren die RNA-Interferenz auslöst – einen natürlichen Mechanismus, der zur Stilllegung der Gene führt, deren Basenabfolge mit der dsRNA übereinstimmt.

Anders ausgedrückt: Da Forschende dsRNA so aufbauen können, dass sie mit Genen übereinstimmt, die für Schadorganismen lebenswichtig sind, steht im Pflanzenschutz heute ein Wirkstoff bereit, der – so das Versprechen der Forschenden – die Herstellung Arten-spezifischer und somit nebenwirkungsarmer Präparate ermöglichen soll. Mehr noch: Da sich mit dsRNA selbst virale Gene abstellen lassen, könnte es erstmals möglich werden, auch Pflanzenviren direkt zu bekämpfen. Bis jetzt gibt es nur indirekte Wege – entweder via Züchtung resistenter Pflanzensorten oder via Abtöten der Insekten, die die Viren übertragen.

Noch sind keine dsRNA-Sprays auf dem Markt. Doch das dürfte sich bald ändern. Nicht nur, weil erste Feldversuche erfolgreich abgeschlossen sind, sondern auch, weil Firmen Wege gefunden haben, grosse Mengen dsRNA billig herzustellen. Lagen die Herstellungskosten für ein Gramm dsRNA vor zehn Jahren noch bei 12 000 Franken, soll die gleiche Menge heute für weniger als 50 Rappen produzierbar sein.

Eines der ersten Produkte, die auf den Markt kommen dürften, ist ein Spray gegen den Kartoffelkäfer. GreenLight Biosciences will dieses Jahr in den USA die Zulassung beantragen und plant die Marktlancierung für 2022. Bis dahin dürfte eine Reihe weiterer Präparate marktreif sein. Denn neben GreenLight Biosciences treiben noch andere kleinere und mittlere Unternehmen die Lancierung von dsRNA-Produkten voran. Die US-Firma Agro-Spheres zum Beispiel hat gleich mehrere Sprays in der Pipeline: gegen Blütenthripse, winzige Insekten, die bei Zierblumen ihr Unwesen treiben, gegen den Herbst-Heerwurm, der Mais befällt, und gegen den Botrytis-Pilz, der bei verschiedenen Pflanzenarten Grauschimmel verursacht. Die brasilianische Firma Lotan will dsRNA auf den Markt bringen, die Weisse Fliegen abtötet, und in Deutschland arbeitet RLP Agro-Science an einem Spray gegen die Kirschessigfliege.

Wie wird die Zulassung geregelt?

Könnten RNA-Sprays hochgiftige Pestizide ersetzen? (Bild: Shutterstock)

Könnten RNA-Sprays hochgiftige Pestizide ersetzen? (Bild: Shutterstock)

Und die grossen Agrochemie-Konzerne? Die haben das Potenzial der dsRNA längst erkannt und sich mit Kooperationen und Firmenübernahmen in Stellung gebracht. Der israelische Multi Adama zum Beispiel arbeitet mit AgroSpheres zusammen. Syngenta, wie Adama ein Tochterunternehmen von Chemchina, hat 2012 für 403 Millionen Euro die belgische Firma Devgen gekauft und entwickelt seither mit deren Know-how RNA-Sprays – unter anderem gegen Floh- und Kartoffelkäfer. Die gleichen Käferarten im Visier hat auch Bayer CropScience, die seit der Übernahme von Monsanto über das RNA-Spraysystem Biodirect verfügt. Und während BASF Forschung zur Bekämpfung von Fusarienpilzen finanziert, unterstützt Nufarm die Entwicklung von dsRNA-Präparaten gegen Pflanzenviren.

Auch wenn dsRNA-Präparate erst in der Entwicklung sind, arbeiten Forschung und Industrie bereits daran, für deren Lancierung ein günstiges gesellschaftliches und regulatorisches Umfeld zu schaffen. Das Zielpublikum der Lobby- und Öffentlichkeitsarbeit sind Politik, Behörden und Bevölkerung. Dort beginnen jetzt die Debatten über die Fragen, deren Beantwortung das Umfeld wesentlich bestimmen werden: Sind Umwelt und Gesundheit in Gefahr, wenn dsRNA grossflächig auf die Felder versprüht wird? Und wie stellt der Staat sicher, dass nur unbedenkliche Produkte zugelassen werden?

Industrie betreibt Imagepflege

Eines der ersten Produkte, die auf den Markt kommen dürften, ist ein Spray gegen den Kartoffelkäfer. GreenLight Biosciences will dieses Jahr in den USA die Zulassung beantragen und plant die Marktlancierung für 2022. (Bild: Shutterstock)

Eines der ersten Produkte, die auf den Markt kommen dürften, ist ein Spray gegen den Kartoffelkäfer. GreenLight Biosciences will dieses Jahr in den USA die Zulassung beantragen und plant die Marktlancierung für 2022. (Bild: Shutterstock)

Um die Antworten in ihrem Sinne zu beeinflussen, haben die Firmen eine klare Botschaft parat: Da RNA eine natürliche und gesundheitlich unbedenkliche Substanz ist, die wir täglich mit unserer Nahrung aufnehmen, sind die spezifisch wirkenden dsRNA-Sprays ein innovatives Mittel für den biologischen Pflanzenschutz.

Wenn die Firmen das Image der dsRNA als Biopestizid fördern, dürften sie damit vor allem zwei Ziele verfolgen. Das erste ist, Akzeptanz bei Politik und Bevölkerung schaffen. Denn dort steht die Branche mit ihrem gängigen Geschäftsmodell – dem Verkauf chemisch-synthetischer Pestizide – heftig in der Kritik. Vor allem in Europa: In der EU startete Ende 2019 die Bürgerinitiative Bienen und Bauern retten, die chemisch-synthetische Pestizide bis 2035 verbieten will. In der Schweiz sind mit der Trinkwasser- und der Pestizidverbots-Initiative gleich zwei Volksbegehren hängig, die in der Landwirtschaft synthetische Mittel stark verringern oder ganz verbieten wollen. Selbst der Bundesrat hat 2017 einen Aktionsplan verabschiedet, mit dem er Alternativen zum chemischen Pflanzenschutz fördern will.

Das zweite Ziel ist, mögliche Gefahren von dsRNA-Sprays als irrelevant erscheinen zu lassen und dadurch nicht nur hohe Anforderungen an die Sicherheitstests zu verhindern, sondern auch die Kosten für die Zulassung tief zu halten. Im Visier der Lobbyarbeit sind hier die Bewilligungsbehörden. Die müssen jetzt nämlich klären, welche Gefahren sie für bedeutsam halten, und entscheiden, welche Daten sie von den Firmen verlangen, um die Risiken der einzelnen Produkte zu bewerten.

Dass die Botschaft der Industrie gewisse Aspekte unbetont oder unerwähnt lässt, liegt in der Logik des Marketings. Einer dieser Aspekte ist die Herstellungsweise. Auch wenn RNA ein natürlicher Stoff ist, stammt die dsRNA in den Sprays aus unnatürlichen Quellen. Hergestellt wird sie nämlich entweder chemisch-synthetisch in der Maschine, mit In-vitro-Systemen der Synthetischen Biologie oder mittels gentechnisch veränderter Bakterien. Letzteres geschieht zwar in geschlossenen Fermentern, und die dsRNA wird anschliessend von den Bakterien gereinigt. Trotzdem können Fehler nicht vollständig ausgeschlossen wer-den, und es besteht die Gefahr, dass mit den dsRNA-Sprays unbeabsichtigt auch gentechnisch veränderte Bakterien auf die Felder kommen.

Ein weiterer Aspekt ist die unsichere Datenlage. So taucht in den Botschaften der Industrie kaum auf, dass Forschende hoch kontrovers darüber diskutieren, ob mit der Nahrung aufgenommene RNA im menschlichen Körper nicht doch unerwünschte Wirkungen haben kann.

Unabhängige Studien fehlen noch

dsRNA-Sprays könnten nicht nur in der Landwirtschaft zur Anwendung kommen. Erforscht werden auch Anwendungen in der Tiermedizin oder im Naturschutz. Auch im Haushalt sind Anwendungen denkbar, beispielsweise im Kampf gegen Kakerlaken. (Bild: Shutterstock)

Aussen vor bleibt auch, wie wenig unabhän-gige Daten zum Umweltverhalten von dsRNA existieren. Wer in der Literatur danach sucht, wie rasch RNA in Böden und Gewässern ab gebaut wird, findet derzeit fünf Studien – vier davon stammen von der Industrie.

Auch was Nebenwirkungen für Nützlinge betrifft, sind kaum Daten vorhanden. Klar ist hier nur, dass die Sprays nicht per se so unbedenklich sind, wie die Firmen betonen. Zwar lässt sich dsRNA so pro-grammieren, dass sie gezielt ein lebenswichtiges Gen lahmlegt. Aber gerade bei diesen Genen ist es oft so, dass ihre Sequenz über die Artengrenzen hinweg konserviert ist.

Noch ein Aspekt, der das Image der dsRNA-Sprays als Biopestizid schmälern und die Risikobewertung beeinflussen könnte: Um die neuartigen Sprühmittel wirksamer zu machen, kreieren die Firmen Formulierungen, in denen die dsRNA chemisch modifiziert, eingepackt in Nanopartikel oder in chromosomenlosen Minizellen auf die Felder kommt.

Ein Ort, an dem Forschung und Industrie auf Behörden treffen, um über die Regulierung von dsRNA-Präparaten zu diskutieren, ist die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD). Dort hat sich unlängst eine Arbeitsgruppe formiert, um Richtlinien für die Tests zu erarbeiten, mit denen in Zukunft die Sicherheit der dsRNA-Sprays geprüft werden soll. Neben Behörden der OECD-Mitgliedsländer sind auch Bayer und Syngenta mit dabei. Als Start führte die Arbeitsgruppe im April 2019 eine Konferenz durch. Stimmen aus der unabhängigen Forschung waren dort unter den ReferentInnen nicht zu hören.

Noch keine Zulassungsanträge in der Schweiz

Die Prüfrichtlinien der OECD spielen auch in der Schweiz eine wichtige Rolle bei der Pestizidzulassung. Wenn die federführenden Bundesämter für Umwelt (BAFU) und Landwirtschaft (BLW) das hiesige Zulassungsverfahren an dsRNA anpassen werden, dürften die zukünftigen OECD-Richtlinien wegweisend sein.

Neben der Anpassung des Zulassungsverfahrens dürften hierzulande auch rechtliche Aspekte zu klären sein. Da das Schweizer Recht biologisch aktive dsRNA einem Mikroorganismus gleichsetzt, stellt sich die Frage, ob dsRNA-Wirkstoffe rechtlich auch als gentechnisch veränderte Organismen eingestuft werden könnten. Zu klären dürfte zudem sein, ob das Einbringen von dsRNA in Zellen von Pflanzen, wie es bei gewissen Sprayanwendungen der Fall ist, rechtlich ein gentechnisches Verfahren ist.

Laut BLW fanden in der Schweiz noch keine Feldversuche mit dsRNA-Präparaten statt. Wann Gesuche für solche Tests oder für die Zulassung der neuartigen Spritzmittel eingehen werden, ist unklar. Klar ist jedoch, dass jetzt darüber zu diskutieren ist, wie die RNA-Ära sorgfältig und verantwortungsbewusst gestaltet werden kann. Umso mehr noch, als dsRNA nicht nur im Pflanzenschutz Einzug hält. Für zu Hause könnte es künftig dsRNA-Biozide gegen Bettwanzen und Kakerlaken geben. In der Tiermedizin kommen Präparate gegen die Varroa-Milbe der Honigbiene ins Angebot. Zum Schutz der öffentlichen Gesundheit sind Sprays gegen Krankheitsüberträger wie die Gelbfiebermücke geplant. Und für den Naturschutz arbeiten Forschende an Mitteln gegen invasive Arten wie den Eschenprachtkäfer. In Vorbereitung ist zudem auch die Trait-on-demand-Landwirtschaft. Sie beruht auf der Idee, Eigenschaften von Pflanzen künftig nicht mehr mit Züchtung zu generieren, sondern während des Anbaus je nach Bedarf mit dsRNA zu erzeugen.

Dass eine Diskussion geboten ist, zeigt auch ein Blick in die Pflanzenzucht. Firmen entwickeln Gentechsorten, die dsRNA selber bilden und sich damit gegen Schädlinge wehren können. Mit dem Smartstax-Pro-Mais von Bayer soll 2020 in Nord- und Südamerika eine erste derartige Sorte auf die Felder kommen. In der EU ist der Hightech-Mais 2019 als Lebens- und Futtermittel bewilligt worden – ohne dass im Zulassungsverfahren die notwendigen Anpassungen an die dsRNA erfolgt wären.

Die Bäuerinnen werden im Umgang mit Permakulturen geschult (Bild: Pelum)

Fokusartikel Gentechfrei Magazin Nr. 110

Der Klimawandel ist auf dem Vormarsch und bringt beträchtliche Veränderungen mit sich. Wetterextreme wie Dürren und Stürme häufen sich und haben unmittelbare Konsequenzen auf die Lebensmittelproduktion und die Ernährungssicherheit. Bereits vulnerable Regionen und Bevölkerungsgruppen, wie Kleinbauern im Königreich Eswatini, sind davon bereits stark betroffen. Die Agrarindustrie setzt auf Gentechnik. Doch es sind naturnahe agrarökologische Methoden wie Permakultur, die sich tatsächlich bewähren. Sie tragen nicht nur zur Ernährungssicherheit der lokalen Bevölkerung bei, sondern verbessern und diversifizieren deren Lebensunterhalt bedeutend. Eine Fallstudie im Königreich Eswatini.

Text: Alisa Autenried

Im Königreich Eswatini (ehemals Swasiland) im südlichen Afrika betreibt ein Grossteil der Bevölkerung Subsistenzlandwirtschaft – der Anbau von Lebensmitteln und das Halten von Nutztieren zur Selbstversorgung. Gerade in ländlichen Regionen, wo die Chance, eine geregelte Einkommensquelle zu haben, und somit die Kaufkraft gering sind, sind die Menschen auf den Eigenanbau der Lebensmittel angewiesen. So ist beinahe jede Behausung von kleinen Feldern umgeben. Und trotzdem leidet jeder dritte Swazi an Unterernährung, denn nebst wirtschaftlichen und sozialen Missständen stellt auch die Lebensmittelproduktion eine Herausforderung dar: Diverse Schädlinge zerstören die Ernte und heftige Regenfälle tragen den bereits nährstoffarmen Boden ab und hinterlassen unfruchtbare Felder. Hinzu kommt das heisse, trockene Klima, das vor allem in den tiefergelegenen Regionen herrscht und für starke Wasserknappheit sorgt. Der Mangel an Wasser reduziert die Auswahl an anbaubaren Pflanzen erheblich und beschränkt sie hauptsächlich auf Mais, Bohnen, Süsskartoffeln, Erdnüsse und Sorghum. Besonders schwierig gestaltet sich das Halten von Nutztieren und den Anbau von Gemüse, da deren Wasserbedarf sehr hoch ist. In den letzten Jahren haben sich die Dürre- und Sturmperioden verstärkt – gemäss Experten eine Folge des Klimawandels. Eine weitere Auswirkung der Klimaveränderung ist in Eswatini die Verlagerung der Jahreszeiten: Die sonst regenreiche Anbausaison (Oktober bis Dezember) wird zunehmend von Dürren heimgesucht, welche Jungpflanzen austrocknen lassen. Starker Regen im normalerweise trockenen Sommer (Januar bis April) lässt erntereife Pflanzen verfaulen. Verunsichert durch diese neuen unberechenbaren klimatischen Bedingungen werden Samen und Setzlinge zum falschen Zeitpunkt angepflanzt oder es wird gänzlich auf den Anbau verzichtet. Die Ernährungssicherheit im Königreich Eswatini wird jetzt, zur Zeit der Corona-Krise, noch stärker bedroht: Das Königreich Eswatini ist stark von Lebensmittelimporten aus Südafrika abhängig. Doch nun wurden die Grenzen geschlossen, Lieferketten unterbrochen und die dringend benötigte Lebensmittelzufuhr ist nicht mehr garantiert. Zusätzlich können sich wegen der steigenden Arbeitslosigkeit viele Familien den Kauf von Lebensmitteln nicht mehr leisten. Die Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der UNO, die FAO, befürchtet, dass sich aufgrund der Corona-Krise die Zahl der Hungernden weltweit verdoppeln könnte. Besonders besorgniserregend ist die Lage in trockenen Regionen Afrikas. In Krisensituationen wie Corona-Zeiten und Klimawandel ist die Subsistenzlandwirtschaft umso wesentlicher. Dafür braucht es aber geeignete Landwirtschaftstechniken, die der Bevölkerung erlauben – trotz trockenen und unberechenbaren Bedingungen – ihre Lebensmittel zu produzieren und Überschüsse als Einkommensquelle zu verkaufen.

Landwirtschaftstechniken und Wege zur Widerstandsfähigkeit

Kleinbäuerinnen werden Kenntnisse zu Permakultur, Wassersammlungssystemen, Bodenbearbeitung und Lagerung von Saatgut vermittelt. (Bild: EcoSolidar)

Kleinbäuerinnen werden Kenntnisse zu Permakultur, Wassersammlungssystemen, Bodenbearbeitung und Lagerung von Saatgut vermittelt. (Bild: EcoSolidar)

Diverse Akteure entwickeln Strategien zur Eindämmung der Auswirkungen des Klimawandels. Agrarkonzerne beispielsweise setzen hier an und propagieren, dass gentechnisch veränderte Nutzpflanzen durch ihre Hitzetoleranz, Dürreresistenz oder insektizidale Wirkung die Ernährungssicherheit in Afrika gewährleisten können. Doch diverse Fallstudien beweisen, dass Gentechnutzpflanzen langfristig weder ertragreicher noch gegen Insektenschädlinge wirksam sind. Vielmehr treiben sie Kleinbauern in eine starke Abhängigkeit von Agrarmultis und schliesslich in die Verschuldung. Denn das teure GV-Saatgut, Dünger und die dazu passenden Pflanzenschutzmittel müssen jährlich teuer erstanden werden: Aufgrund der Patentierung von Saatgut ist es den Bauern untersagt, die Samen der GV-Pflanze aufzubewahren und sie in der nächsten Saison zu säen. Die Nichtregierungsorganisation (NGO) ACAT Swaziland zeigt, dass biologische und agrarökologische Landwirtschaftstechniken die bessere Option zur Verbesserung der Ernährungssicherheit in Eswatini sind. Unterstützt durch die Basler NGO EcoSolidar vermittelt ACAT KleinbäuerInnen Kenntnisse zu Permakultur, Wassersammlungssystemen, konservierender Bodenbearbeitung, Lagerung von Saatgut und Haltung von einheimischem Geflügel.

Der Permakultur-Gemüsegarten

Nicht viele der in den trockenen Regionen wohnhaften Swazi bauen Gemüse an, denn nebst der Wasserknappheit sind Samen, Setzlinge und synthetische Pflanzenschutzmittel oft nicht erschwinglich. Tatsächlich wird der Einsatz von synthetischen Pflanzenschutz- und Düngemitteln von einem Grossteil der KleinbäuerInnen für den Gemüseanbau als notwendig erachtet. Daher lädt ACAT seit 2017 Kleinbäuerinnen aus den trockensten und ärmsten Regionen Eswatinis zu einem dreitägigen Permakulturgarten-Training ein, bei dem naturbasierte, preisgünstige Alternativen aufgezeigt werden. Das Training setzt sich aus sechs ergänzenden theoretischen und praktischen Lektionen zusammen: Kompost, Gülle, Pflanzungstechniken, Schädlingsbekämpfung, Fruchtfolge und Grauwasserfilterung. Die Gartentechniken sind lokal angepasst und helfen KleinbäuerInnen ressourcenschonend und naturnah Gemüse zu produzieren, ihren Lebensunterhalt zu diversifizieren und nachhaltig zu verbessern. Permakultur ist eine agrarökologische Landwirtschafts- und Gartenbaumethode. Ihr Ziel ist es, die Lebensgrundlagen der Menschen dauerhaft zu sichern – ökologisch, sozial und ökonomisch. Gleichzeitig werden Fruchtbarkeit und Biodiversität gefördert. Es werden dabei natürliche Ökosysteme und Kreisläufe nachgeahmt. Das Design spielt deswegen in Permakulturgärten eine zentrale Rolle: Indem gewisse Pflanzenarten spezifisch angeordnet werden, können sie ihre Energie, Eigenschaften und Ressourcen austauschen, sich so gegenseitig unterstützen und schaffen dadurch ein produktives Ökosystem. Diese Wechselwirkung ersetzt menschlichen Arbeits- und Materialeinsatz weitgehend. Schichten organischer Materialien, das Beifügen von Kompost, die Streuung von Holzasche und Fruchtfolgen fügen dem Boden eines Gemüsebeetes wichtige Nährstoffe zu. Dieser fruchtbare Boden, kombiniert mit Sonne und ausreichender Feuchtigkeit, ist die ideale Basis für einen gedeihenden Gemüsegarten. Die benötigte Feuchtigkeit wird generiert, indem dem Gemüsebeet eine Schicht Zeitungspapier unterlegt wird und Mulch die Oberfläche abdeckt. Dies speichert Wasser und verhindert eine rasche Evaporation. Die Grauwasserfilterung – die Reinigung von Koch- oder Abwaschwasser – erlaubt, bereits gebrauchtes Wasser zum Bewässern des Gemüsegartens zu nutzen. Da in der Permakultur gänzlich auf chemische Pflanzenschutz- oder Düngemittel verzichtet wird, muss das Gemüse ausserdem vor dem Verzehr nicht gewaschen werden. Dank dieser optimalen Nutzung der verfügbaren Wasserressourcen kann auch in den trockenen Regionen Gemüse angebaut werden. Aber auch im Königreich Eswatini gibt es zahlreiche Schädlinge, die sich gerne über das Gemüse hermachen. Daher hat die Permakultur viele lokal angepasste, natürliche Methoden der Schädlingsbekämpfung entwickelt. Indem Zwiebelgewächse das Gartenbeet umrunden und in Linien zwischen Blatt- und Wurzelgemüse gepflanzt werden, werden einerseits Insekten durch den stechenden Geruch ferngehalten und andererseits sind Krankheiten an der Verbreitung gehemmt. Eine insektenabwehrende Wirkung hat auch der botanical Spray – Wasser, in das bittere und scharfe Pflanzen wie Chili, Knoblauch, Aloe Vera, Pfeffer und einheimische Kräuter eingelegt werden und mithilfe eines Blattes auf das Gemüse gepinselt wird. Weitere simple Massnahmen wie beispielsweise das Umstellen der Setzlinge mit Holzstäbchen verhindern eine Zerstörung durch Erdraupen.

Permakultur verbessert Lebensgrundlagen in Eswatini

Durch heftige Regenfälle wird der bereits nährstoffarme Boden abgetragen, was die Lebensmittelproduktion erschwert. Fehlende Vegetation, ausgelöst durch Überweidung und Trockenheit, unterstützt die Bodenerosion zusätzlich. (Bild: Alisa Autenried)

Diese Techniken helfen, dem Boden Nährstoffe zuzufügen, die knappen Wasserressourcen optimal zu nutzen und Schädlinge vom Gemüse fernzuhalten. So wird es möglich, auch in trockenen Regionen einen Gemüsegarten zu haben – ohne chemische Pflanzenschutz- oder Düngemittel und ausschliesslich mit verfügbaren, natürlichen Materialien. Im Rahmen einer unabhängigen Forschungsarbeit habe ich die Auswirkungen dieser Permakulturmethoden auf die Lebensgrundlagen der Kleinbäuerinnen untersucht. Die Befragten sind sich einig: Permakultur hat ihr Leben positiv verändert, und zwar in diversen Aspekten. Die bedeutendste Veränderung ist die gesteigerte Produktion von Lebensmitteln. Die Kleinbäuerinnen beobachteten Zunahmen sowohl in Quantität wie auch in Qualität des Gemüses im Vergleich zu herkömmlichen Gemüsegärten, in denen chemische Pflanzenschutz- und Düngemittel eingesetzt wurden: Permakulturgemüse wächst nicht nur schneller, ist grösser und hat eine höhere Ertragssicherheit, es kann auch länger gelagert werden und hat einen besseren Geschmack. Die gesteigerte Ernährungssicherheit führt zu verbesserter Gesundheit: Die Ernährung der Kleinbäuerinnen und ihrer Familien ist durch den Konsum von Gemüse ausgewogener und vitaminreicher als zuvor und dank des biologischen Anbaus frei von gesundheitsschädigenden Chemikalien. Dadurch, dass die Kleinbäuerinnen für den Gemüsegarten ausschliesslich verfügbare Materialien benutzen, Pestizide und Dünger auf natürliche Weise selbst herstellen und keine teuren synthetischen Mittel mehr erstehen müssen, können sie viel Geld sparen. Der Gemüseanbau bessert die Haushaltskasse weiter auf, da sie weniger Lebensmittel kaufen müssen. Zusätzlich verkauften viele der Befragten Ernteüberschüsse an Nachbarn und Bekannte. Das zusätzliche Geld kann anderweitig investiert werden, etwa in Schulgebühren, in Zäune oder in den Aufbau eines kleinen Geschäftes.

Agrarökologie statt Gentechnologie

Krisensituationen, wie heute die Corona- Pandemie, in denen beispielsweise Lieferketten unterbrochen werden, verdeutlichen die Wichtigkeit, Lebensmittel lokal produzieren zu können, um die Ernährungssicherheit der Menschen zu gewährleisten. Ist die Lebensmittelproduktion jedoch durch klimawandelbedingte Wetterextreme dauerhaft erschwert, müssen die lokalen Anbausysteme neu überdacht und den neuen Gegebenheiten angepasst werden. Die Agrarindustrie und die mit ihr verbandelte Forschung wirbt für teure gentechnisch veränderte Nutzpflanzen, die eigene Insektizide produzieren oder dürreresistent sind. Doch die Kosten und die Risiken sind hoch, für Mensch und Umwelt gleichsam. Agrarökologische Anbaumethoden wie die Permakultur aber haben das Potenzial, auch mittellosen Menschen in trockenen Gebieten mit nährstoffarmen Böden zu mehr Ernährungssicherheit zu verhelfen. Es braucht keine Gentechnologie in Afrikas Landwirtschaft.

Alisa Autenried

(Bild: Alisa Autenried)

Im Rahmen meiner Masterarbeit in Geografie (Entwicklung und Umwelt) an der Université de Lausanne untersuchte ich in dreimonatiger Feldforschung den Wissenstransfer von agrarökologischen Ansätzen zwischen KleinbäuerInnen im Königreich Eswatini. Mittels 43 tiefgreifenden Interviews mit KleinbäuerInnen, die das Permakulturtraining der Entwicklungsorganisation ACAT Swaziland besuchten oder das Wissen durch eine TrainingsbesucherIn erlangten, gewann ich Einblick in die lokalen Gegebenheiten und konnte die tatsächlichen Auswirkungen der Permakultur auf den Lebensunterhalt ermitteln. Zusätzlich erlaubte mir diese unabhängige Forschung, die Funktionalität des «Farmer to Farmer»-Ansatzes und die Tragweite des Projektes zu untersuchen. Mein Interesse für Wissenstransfer in der Landwirtschaft hat mich im September 2019 zur SAG geführt, wo ich eine einjährige Projektassistenz absolviere.

Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!

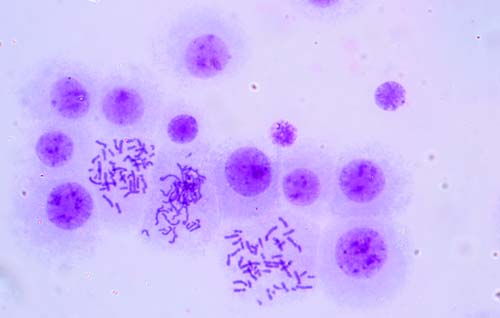

(Bild: Shutterstock. Menschliche Chromosomen unter dem Mikroskop)

Fokusartikel Gentechfrei Magazin Nr. 111

«Ein Gen ist zuerst einmal ein Wort und nicht viel mehr», sagt der Forscher Ignacio Chapela von der University of California (USA). «Je mehr wir forschen, desto weniger wissen wir, was ein Gen ist. Wir wissen aber, was ein Gen nicht ist: Ein Gen sendet keine Informationen an die Zelle aus; ein Gen dirigiert nicht das Zellgeschehen. Ein Gen ist nicht alleine für die Vererbung verantwortlich. Es gibt keine allgemein gültige Definition dessen, was ein Gen ist.» Er habe bei vielen praktizierenden Biologen und Biologinnen nachgefragt – und immer andere Antworten erhalten, abhängig von ihren jeweiligen Forschungsprojekten. «Ein bekannter Biologe meinte, ein Gen sei wie die Kunst, es kommt auf die Phantasie des Betrachters an.»

Text: Florianne Koechlin

Machen wir einen kurzen Exkurs in die Geschichte des Gens. Im 19. Jahrhundert führte Gregor Mendel seine berühmten Kreuzungsversuche mit Erbsen durch. Er fand, dass die Nachkommen ganz bestimmte Eigenschaften von ihren Eltern übernehmen. Es müssten also, meinte er, bestimmte Faktoren für die Vererbung existieren. Diese nannte er folgerichtig Erbfaktoren.

Der Begriff Gen wurde erst später, im Jahr 1909, vom Biologen Wilhelm Johannsen kreiert. Er meinte damit eine biologische Substanz, die Eigenschaften eines Lebewesens bestimmt und dafür sorgt, dass diese Informationen von Generation zu Generation weitergegeben, eben vererbt, werden. Woraus diese Erbsubstanz besteht, wo sie sich befindet, wie sie funktioniert, das wusste man nicht – es war eine Black Box.

Später fanden Forscher, dass sich diese Erbfaktoren, nun Gene genannt, in den Chromosomen eines jeden Zellkerns befinden müssten. Sie bestünden aus dem chemischen Molekül DNA (deoxyribonucleic acid). Doch wie diese aufgebaut war und wie sie Erbfaktoren enthält und an nächste Generationen weitergibt, wusste man immer noch nicht.

Modell für die Struktur der DNA

Gregor Mendel fand bei seinen berühmten Kreuzungsversuchen mit Erbsen heraus, dass die Nachkommen ganz bestimmte Eigenschaften von ihren Eltern übernehmen. Diese nannte er Erbfaktoren. (Bild: Shutterstock)

Gregor Mendel fand bei seinen berühmten Kreuzungsversuchen mit Erbsen heraus, dass die Nachkommen ganz bestimmte Eigenschaften von ihren Eltern übernehmen. Diese nannte er Erbfaktoren. (Bild: Shutterstock)

1953 präsentierten die beiden Forscher Francis Crick und James Watson ein Modell für die Struktur der DNA: die berühmte Doppelhelix1. Sie sei aufgebaut wie eine Strickleiter mit starren Sprossen, die zu einer Spirale verdreht ist. Die Sprossen bestünden aus vier organischen Molekülen, die sich abwechseln und das genetische Alphabet bildeten. Die Reihenfolge dieser vier Buchstaben enthalte die Informationen, sozusagen wie ein Code.

Francis Crick stellte etwas später das Zentrale Gendogma auf: Demnach sei ein Gen ein klar abgegrenzter Abschnitt auf dem DNA-Faden und enthalte die Instruktionen für den Aufbau eines Proteins. Aus Proteinen entstünden der Bauplan eines Lebewesens sowie alle Stoffwechselvorgänge, die für das Leben notwendig sind. Dem zentralen Gendogma zufolge stehe ein Gen am Anfang jeder Reaktionskette; die Informationen würden nur in eine Richtung laufen – vom Gen zum Protein, nie umgekehrt. Ein Gen produziere immer dasselbe Protein, unabhängig von der Umgebung, es sei ein Ding, das Instruktionen aussendet, selbst aber keine empfängt. Ein DNA-Strang enthalte abertausende solcher Gene – alle zusammen bildeten unser Erbgut.

Das zentrale Gendogma lautet also: Gen → Protein → Bauplan und Stoffwechselvorgänge eines Lebewesens.

«Gene», wie von Francis Crick postuliert, «wurden zur Grundlage aller Lebensphänomene hochstilisiert.» «Gene», sagt Ignacio Chapela, «sollten eine Erklärung dafür liefern, was Lebewesen zu dem macht, was sie sind und was sie tun. In den Genen und in der Vererbung schien sogar die Zukunft eines jeden Lebewesens verborgen zu sein. Molekularbiologie wurde zu einer Art neuer Religion. Das Gendogma war einfach, elegant und machtvoll.»

1 Sie hatten Kenntnisse über die chemische Zusammensetzung der DNA mitden Daten einer neuen, spektakulären Röntgenstrukturanalyse des Zellkerns von Rosalind Franklin kombiniert und erhielten dafür den Nobelpreis. Der wesentliche Beitrag Rosalind Franklins wurde von den beiden nicht erwähnt.

Eine krasse Vereinfachung

Die Zäsur: 2001 wurde die Entschlüsselung des menschlichen Genoms gefeiert, ein weiterer Meilenstein in der Geschichte der Molekularbiologie. Da menschliche Zellen rund 100 000 verschiedene Proteine enthalten, erwartete man rund 100 000 Gene, für jedes Protein ein Gen. Tatsächlich stellte sich aber heraus, dass es nur rund 20 000 sind. Der winzig kleine Fadenwurm Caenorhabditis elegans trägt ebenfalls rund 20 000 Gene, eine Tomate etwa 30 000. Der Fadenwurm so komplex wie ein Mensch? Und eine Tomate noch viel komplexer? Etwas war grundlegend falsch.

Das zentrale Gendogma erwies sich bald als krasse Vereinfachung:

- Gene sind keine genau definierten Orte auf der DNA. Ein DNA-Abschnitt kann auch gespleisst werden, d.h. aufgetrennt, wieder zusammengesetzt oder gekürzt und auf diese Weise Informationen für viele Proteine enthalten. Genauso wie aus dem Wort Erbgut die Wörter Geburt, Betrug und auch er oder EU geformt werden können. Ein Beispiel: Ein Gen/DNA-Abschnitt von Zellen im Innenohr eines Huhns kann bei der Formung von über 500 verschiedene Proteinvarianten mitbeteiligt sein.

- Ein DNA-Abschnitt oder Gen kann je nach Umgebung verschiedene Funktionen haben. So ist zum Beispiel ein Gen bekannt, das bei Fruchtfliegen an der Bildung von Sehpigmenten, bei Säugetieren jedoch an der Reifung des Immunsystems beteiligt ist. Dieses Gen hat also in verschiedenen Umgebungen gänzlich unterschiedliche Funktionen.

- Kommunikation findet in alle Richtungen statt, nicht nur von einer DNA-Sequenz zu einem Protein. Auch Proteine senden Informationen an DNA-Abschnitte; DNA-Abschnitte informieren sich gegenseitig; Proteine senden Informationen an andere Proteine – in einer Zelle werden ununterbrochen gigantische Mengen an Informationen in alle Richtungen ausgetauscht, vernetzt, verarbeitet und beantwortet. DNA-Abschnitte sind im Grunde genommen nur Zulieferer biochemischer Moleküle, welche die Zelle in ihrem jeweiligen Entwicklungsstadium oder funktionellen Zustand braucht. Das ist eine totale Umkehrung der Hierarchie. Die DNA ist wichtig für die Herstellung von Proteinen, doch eigentlich sind sie Moleküle wie alle anderen auch. Sie werden von der Zelle aktiviert, wenn ihre Produkte benötigt werden. Da spielen auch Umweltbedingungen eine Rolle.

- Die DNA agiert überhaupt nicht. Auf sie muss eingewirkt werden, sie ist passiv. Es braucht eine Kooperation mit einem ganzen Team verschiedener Proteine, der RNA (ribonucleic acid) und anderer Moleküle, welche die DNA regulieren, aktivieren oder stilllegen – das weite Feld der Epigenetik tut sich auf. Epi heisst auf Griechisch darüber. Epigenetik ist ein System, das sich über den Genen befindet, ein übergeordnetes Informationssystem, mit dessen Hilfe eine Zelle ihre Gene an- und abschalten kann.

- Auch der Glaube, dass DNA-Abschnitte die einzigen Bausteine für die Vererbung sind, kann nicht länger aufrechterhalten werden. Vererbung ist immer noch ein Mysterium, ein komplexer und unvorhersehbarer Prozess. Natürlich erben wir gewisse Qualitäten von unseren Eltern und natürlich spielt die DNA dabei eine wichtige Rolle. Doch auch andere Prozesse, wie eben die Epigenetik, sind an der Vererbung beteiligt.

Das Wort Gen, so wie es Wilhelm Johannsen im Jahr 1907 postuliert hat, stammt aus dem Griechischen und bezeichnet ein Ding, das etwas generiert, also erzeugt, ja sogar gebärt. Doch ein Gen generiert gar nichts. Ignacio Chapela sagt: «Alles, was wir heute wissen, ist Folgendes: Gene gehören zur DNA. Mehr nicht. Ein Gen ist keine biologische Realität, sondern ein abstraktes Konzept, das Wissenschaftler auf der DNA platziert haben. Da besteht eine riesige konzeptionelle Lücke.»

Es stimmt natürlich, dass es einige seltene Erbkrankheiten und andere Eigenschaften gibt, die durch eine DNA-Sequenz verursacht werden, aber auch da ist es meistens komplizierter. Die allermeisten Eigenschaften aber beruhen auf vielen, ja auf hunderten verschiedenen DNA-Abschnitten, in enger Kooperation und Interaktion mit zahlreichen anderen Molekülen, mit Proteinen, Enzymen, Signalstoffen und vielem mehr.

Agrogentechnik: bisher phänomenal erfolglos

Im Labor, unter künstlichen und streng kontrollierten Bedingungen, kann eine Gen-manipulation unter Um-ständen funktionieren. Doch der Schritt vom Labor ins Feld gelingt selten. (Bild: Shutterstock)

Vom Gendogma führte der Weg direkt zur Gentechnik: dem künstlichen Transfer fremder DNA-Sequenzen ins Erbgut eines nicht verwandten Lebewesens, zum Beispiel einer DNA-Sequenz eines Bakteriums ins Erbgut einer Pflanze.

Gerade in der Agrogentechnik ist die Bilanz der Gentechnik bisher aber ernüchternd. Es gibt gerade einmal zwei erfolgreiche Genmanipulationen bei Pflanzen – trotz Milliarden Investitionen, trotz 30 Jahren aufwändigster Forschung. Es sind dieselben, die vor über einem Vierteljahrhundert auf den Markt kamen: 99 Prozent aller gentechnisch veränderten Pflanzen sind entweder resistent gegen eines oder mehrere Totalherbizide – die allermeisten gegen das umstrittene Herbizid Glyphosat (Roundup von Monsanto). Roundup, das heute im Verdacht steht, Krebs auszulösen und die Umwelt zu schädigen. Die andere Gruppe gentechnisch veränderter Pflanzen enthält in jeder Zelle eine DNA-Sequenz des Bakteriums Bacillus thuringiensis (Bt), das für die Produktion eines oder mehrerer insektizider Gifte verantwortlich ist. Es sind also zwei Gruppen, genmanipulierte Pflanzen mit einer Herbizidresistenz und Bt-Pflanzen, die ihr eigenes Insektizid produzieren, die heute auf den Feldern grossflächig angebaut werden. Die einzige grosse Neuerung sind Pflanzen, die eine Kombination dieser beiden Gene enthalten (sog. stacked genes, zu deutsch: gestapelte Gene). Diese zwei Veränderungen sind wahrscheinlich deshalb so erfolgreich, weil sie ausserhalb der Zellregulation liegen und nicht in das komplexe Wechselspiel der Pflanze mit der Umwelt eingebunden sind.

Denn eine Genmanipulation ist ein Eingriff in ein hochdynamisches Netzsystem, wo jeder Eingriff, auch der kleinste, zu unvorhergesehenen Veränderungen führen kann. Wo verrückte Gene verrücktspielen, Nachbarschaftsbeziehungen gestört und unerwartete Veränderungen an ganz anderen Orten im Erbgut (sog. pleiotrope Effekte) verursacht werden können.

Der Schritt vom Labor ins Feld gelingt nicht

Bei allen Grossexperimenten zeigte sich immer das gleiche Bild: Im Labor, unter künstlichen und streng kontrollierten Bedingungen, kann eine Genmanipulation unter Umständen funktionieren. Doch der letzte kleine Schritt vom Labor ins Feld gelingt nicht. Im Freien, in einer fluktuierenden und sich ständig ändernden Umwelt, in Wechselwirkung mit anderen Lebewesen, mit Insekten, Mikroben oder Pflanzen, treten plötzlich überraschende Veränderungen und Entwicklungen auf. Die Umgebung kann das Erbgut auf ganz unvorhersehbare Art und Weise beeinflussen (Stichwort Epigenetik). Pflanzen werden zum Beispiel plötzlich krank oder verlieren ihre Widerstandskraft. Heute erleben wir einen neuen Hype. Neue Methoden, sogenanntes Gene Editing, darunter das CRISPR/Cas9-Verfahren, sollen viel präzisere Eingriffe ins Erbgut erlauben als die heute gängige Gentechnik. Die gleichen grossspurigen Versprechen, ähnlich naive Glaubensbekenntnisse. Wieder taucht das zentrale Gendogma auf, wieder werden komplexe Netzeigenschaften eindimensional auf DNA-Abschnitte zurückgeführt, auf DNA-Abschnitte, die man ausschalten, verändern, neu einsetzen zu können glaubt.

(Gekürzte Fassung aus dem neuen Buch, das Anfangs 2021 erscheinen wird.)

Florianne Koechlin

(Bild: Florianne Koechlin)

Die Biologin Florianne Koechlin war Gründungsmitglied der SAG und lange Zeit im Vorstand, unter anderem zuständig für die Kampagne Keine Patente auf Leben oder die europäische Koor-dination gentechkritischer Grup pen (GENET). Heute schreibt sie vor allem Bücher; das letzte hiess Was Erbsen hören und wofür Kühe um die Wette laufen (2018, mit Denise Battaglia), das nächste erscheint im Frühjahr 2021.

Bild: Sebastian Kussmann

Bild: Sebastian Kussmann

Fokusartikel Gentechfrei Magazin Nr. 120

Einhergehend mit der aktuellen Debatte über die neuen gentechnischen Verfahren, erfährt die Pflanzenzüchtung eine grosse Aufmerksamkeit. Leider entsteht diese häufig durch unrealistische Erwartungen an die biotechnologische Züchtung, insbesondere in Bezug auf Versprechen zur Anpassung von Pflanzen an klimabedingte Veränderungen. Realistisch betrachtet kann die Gentechnik den beschriebenen Zielen mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht nachkommen. Den Herausforderungen kann jedoch mittels (agrar)ökologischer1 Ansätze der Züchtung unter Einbeziehung des gesamten Agrarsystems realistisch begegnet werden.

Text: Sebastian Kussmann

Die neuen gentechnischen Verfahren, insbesondere die Genomeditierung mittels CRISPR/Cas, werden häufig als Methoden bezeichnet. So fordert die schweizerische Lobby-Vereinigung «Sorten für morgen» «sachgerechte Zulassungsregelung für neue Pflanzenzüchtungsmethoden»2. Die Verwendung der Bezeichnung Methoden ist exemplarisch für ein grundlegendes, weitverbreitetes Missverständnis: Eine Methode ist der zielgerichtete Einsatz von Techniken in einem spezifischen Kontext mit einem definierten Ziel. Techniken hingegen sind lediglich die Art und Weise des Einsatzes bestimmter Instrumente – im Fall der neuen Gentechnik biotechnologische Instrumente – zur Veränderung des Genoms. In der aktuellen Debatte wird über den Einsatz einer Technik diskutiert, nicht über die Ursachen aktueller Probleme der Landwirtschaft. Diese Probleme gründen neben Veränderungen durch den Klimawandel auf Fehlentwicklungen der landwirtschaftlichen Produktion im letzten Jahrhundert. Angesichts der Art und des Umfangs dieser Fehlentwicklungen wirkt der Diskurs über biotechnologische Techniken beinahe absurd – denn der Rückgang der Biodiversität, der Verlust der Bodenfruchtbarkeit, hohe Treibhausgasemissionen, sozial unfaire Wertschöpfungsketten u. a. können nicht mittels biotechnologischer Veränderungen des Genoms behoben werden. Vielmehr ist die unvoreingenommene Analyse der Ursachen notwendig. Erst in einem zweiten Schritt sollte die Diskussion über Methoden und Techniken für deren Behebung erfolgen. Diese Analyse wird jedoch nicht von allen unterstützt, offenbart sie doch potenziell den direkten und indirekten Beitrag einzelner Akteure bei den Fehlentwicklungen. Damit einhergehend müssten Grundsätze der eigenen Arbeitsweise in Frage gestellt werden. Neue Techniken zur Problemlösung anzubieten, ist häufig die einfachere und gewinnbringendere Strategie.

Die Pflanzenzüchtung kann im Prozess des Meisterns von Herausforderungen der Landwirtschaft einen Beitrag leisten – gemeinsam mit Bäuerinnen und Bauern, Konsumentinnen und Konsumenten, Verarbeitung, dem Handel und der Agrarforschung. Dafür stehen ihr verschiedene Techniken zur Erreichung der Zuchtziele zur Verfügung. Die Anwendung der neuen Gentechniken als Teil dieser Techniken ist derzeit mit hohen Kosten und vorherseh- baren und unvorhersehbaren Risiken auf sozialer, ökologischer und ökonomischer Ebene verbunden. Unter anderem deshalb ist ihr Einsatz für die (agrar)ökologische Züchtung innerhalb der aktuellen Rahmenbedingungen auszuschliessen.3

Ethische Einschätzung neuer Züchtungstechnologien

Um die Eignung der Platterbse für die Schweizer Landwirtschaft verlässlich einschätzen zu können, werden mehrjährige Versuche auf verschiedenen Höfen durch geführt. Sollte die Pflanze sich in der Schweiz bewähren, würde die Agrobiodiversität um eine Kulturpflanze erweitert – ein wichtiger Beitrag zur Resilienz des Agrarsystems. Bild: Sebastian Kussmann

Warum erfahren die neuen Gentechniken trotzdem eine solche Öffentlichkeit? Thomas Potthast, Professor für Ethik, Theorie und Geschichte der Biowissenschaften an der Universität Tübingen, führt dieses Phänomen auf die normative Kraft des Fiktionalen zurück: «Oft werden Leistungen künftiger Techniken angenommen (Salz-, Trockentoleranz), ohne deren tatsächliche Realistik und Zeitschema kennen zu können. Es entsteht eine normative Kraft des Fiktionalen, die keine gute Grundlage für rationale Entscheidungen ist. Denn sie führt zu Effekten in der politischen Diskussion, ohne dass klar ist, ob und wann es solche Organismen gibt. Zudem führt es zu ungleicher Forschungsförderung und Pfadabhängigkeiten dessen, was mit Blick auf die Landwirtschaft gefördert wird und was eben nicht.»4

Mit der Gentechnik werden potenzielle Anpassungen von Pflanzen für eine Veränderung der Landwirtschaft in grossen Dimensionen vorangekündigt.5 Gleichzeitig werden empirisch belegte negative Auswirkungen des Anbaus gentechnisch veränderter Organismen in der Vergangenheit und mögliche Konflikte im Zusammenhang mit ökonomischen Interessen ignoriert. Aus Perspektive der agrarökologischen Pflanzenzüchtung ist es trotzdem schwierig, ein argumentatives Gegengewicht zu den mit der Gentechnik verbundenen Versprechen zu bilden. Denn in der systembasierten Agrarökologie gelingt die Entwicklung angepasster Sorten nur mit gleichzeitigen Veränderungen auf mehreren Ebenen des Agrarsystems. Dieser Ansatz setzt auf Erfahrungswerte, hat ein realistisches und klares Zeitschema und bezieht die ökonomische, ökologische und soziale Umwelt der Pflanzen und Menschen in den Entwicklungsprozess mit ein – ein komplexes Vorgehen, welches schwer prägnant und einfach kommuniziert werden kann.

Züchtungsforschung und neue Züchtungsmethoden

Technisch und methodisch hat die agrarökologische Züchtung ein hohes Innovationspotenzial. Züchtungstechniken werden aktuell gern auf biotechnologische Ansätze reduziert, bei denen die Pflanze in der Regel als isolierter Einzelorganismus betrachtet wird. Ihre Performance soll durch klassische Kreuzungszüchtung oder biotechnologische Integration von Genen in ihren funktionellen oder qualitativen Eigenschaften verbessert werden.

In diesem Ansatz werden Erkenntnisse der ökologischen Forschung zu positiven Interaktionen von Pflanzen untereinander und mit anderen Organismen des Agrarökosystems (z. B. Symbiosen mit Mykorrhiza-Pilzen) kaum berücksichtig. Die Einbeziehung der ökologischen Umwelt der Pflanze in den Züchtungsprozess ist jedoch relevant, um Eigenschaften, welche nur aufwendig oder mit Zielkonflikten verbunden in die Pflanze integriert werden können, über das Zusammenspiel der Pflanzen mit anderen Organismen zu erreichen.

Ein Beispiel für positive Interaktionen zwischen Pflanzen ist der Anbau von Erbsen in Mischung mit Getreide. Erbsen knicken vor der Ernte oft ab und erschweren damit das Dreschen. Die Betrachtung der Erbse als isolierte Pflanze führt konsequenterweise zum Zuchtziel kleinere und dadurch standfestere Erbsen. Die Reduktion der Wuchshöhe geht jedoch häufig mit Nachteilen einher; u. a. kann der Druck von Pilzkrankheiten steigen. Ein alternativer Ansatz ist der Anbau der Erbse in Mischung mit einer weiteren Pflanze

(z. B. Gerste oder Weizen). Der Anbau in Mischung erhöht nicht nur die Standfestigkeit der Erbsen, er wirkt sich auch positiv auf den durchschnittlichen Ertrag beider Pflanzen aus. Für den Biolandbau ist die Selektion von Erbsen für den Gemengeanbau ein wichtiges Zuchtziel. Dabei ist neben der Selektion von Pflanzen mit physiologischer Eignung auch

die Einbeziehung der Wertschöpfungskette während des Züchtungsprozesses relevant. Denn mangels entsprechender Infrastruktur stellt die mechanische Trennung von Erbsen- und Gerstenkörnern vielerorts ein Problem dar. Hier müssen technische Lösungen flächendeckend etabliert werden, damit die Infrastruktur für den ökologisch sinnvollen Anbau und die Verarbeitung vorhanden sind. Bäuerinnen und Bauern müssen hierfür durch gezielte Förderprogramme unterstützt werden.

Kulturen im Kontext

Im Rahmen des partizipativen Züchtungsprojektes «Klimafenster» der gzpk werden verschiedene Getreidesorten auf dem Hof getestet und durch Bauern und Bäuerinnen selektiert. Bild: Sebastian Kussmann

Erbsen sind nicht nur ein schmackhaftes Nahrungsmittel als Ganzkorn, sie sind auch eine wichtige Quelle für pflanzliche Proteine und damit Rohstoff für viele Fleischersatzprodukte. Somit können sie zur notwendigen Reduzierung des Fleischkonsums beitragen. Gleichzeitig fixieren Erbsen in Symbiose mit Bakterien Luftstickstoff, weshalb auf die Düngung mit synthetischem Stickstoff verzichtet werden kann – ein wichtiger Beitrag zur Reduktion der Treibhausgasemissionen.

Der Erbsenanbau hat aber auch Grenzen. Untersuchungen der Getreidezüchtung Peter Kunz (gzpk) zur Trockenheitstoleranz der Erbse zeigen, dass die Kultur mit Hitze und Wassermangel nur bedingt umgehen kann. Für die Züchtung sucht die gzpk daher nach toleranten Erbsen, z. B. Wildformen. Gleichzeitig werden aber auch andere Körnerleguminosen getestet, welche ergänzend zur Erbse kultiviert werden könnten. Teil dessen sind Versuche mit der Platterbse (Lathyrus sativus), eine in Europa derzeit wenig verbreitete Kulturpflanze. Sie weist geringere Erträge als die Erbse auf, erträgt Hitze und Trockenheit dafür aber sehr gut. Um die Eignung der Platterbse für die Schweizer Landwirtschaft verlässlich einschätzen zu können, werden mehrjährige Versuche auf verschiedenen Höfen durchgeführt. Sollte die Pflanze sich in der Schweiz bewähren, würde die Agrobiodiversität um eine Kulturpflanze erweitert – ein wichtiger Beitrag zur Resilienz des Agrarsystems.

Ebenen der Diversifizierung

Die gzpk setzt sich auf verschiedenen Ebenen für Diversifizierung ein. Im Bereich Getreide werden neben Weizen auch Triticale, Emmer und Dinkel für die menschliche Ernährung gezüchtet. Emmer und Triticale sind als Brot- bzw. Pastagetreide wenig verbreitet. Sie bieten jedoch nicht nur geschmacklich eine Alternative zum Weizen, sondern haben auch interessante agronomische Eigenschaften. Trotz geringerer Erträge und einer für Nischenkulturen vergleichsweise aufwendigen Züchtung ist diese Diversifizierung zur Steigerung der Resilienz des Ackerbaus notwendig. Denn es muss mit vermehrten lokalen Extremwetterereignissen sowie neuen Krankheiten und Schädlingen als Stressfaktoren der Landwirtschaft gerechnet werden. Um diesen begegnen zu können, braucht es ein grösseres Portfolio an angepassten Kulturpflanzen. Dafür ist die züchterische Weiterentwicklung eines breiten Spektrums an Arten und Sorten erforderlich. Die Erhaltung der Vielfalt in Genbanken ist nicht ausreichend: Nur wenn Pflanzen im Züchtungsprozess kontinuierlich an die sich ändernden Umwelt- und Marktbedingungen angepasst werden, steht ihr Potenzial für kurz- bis mittelfristige Anpassungen der Landwirtschaft zur Verfügung.

Im System züchten

Saatgutselektion und -produktion finden in der Schweiz nur noch selten auf Höfen statt. Das spezialisierte, kommerzielle Saatgutsystem bietet zwar hohe Standards in der Sicherung der Saatgutqualität und Sortenreinheit, gleichzeitig weist es bezüglich der Erhaltung und Weiterentwicklung der Biodiversität logistische und ökonomische Grenzen auf. Weniger bedeutende Kulturen sind für grosse Unternehmen nicht interessant: Es besteht ein Zielkonflikt zwischen Vielfalt und ökonomischer Rentabilität. Dieser kann durch die Koexistenz paralleler Strukturen der Saatguterzeugung gelöst werden. Regionale Saatgutarbeit auf Höfen und in Netzwerken muss rechtlich und infrastrukturell ermöglicht und ergänzend zu mittleren und grossen Saatgutunternehmen gefördert werden. Nur wenn Bäuerinnen und Bauern ihr Saatgut von unterschiedlichen Quellen beziehen können und das Recht auf Nachbau haben, kann die Saatgutversorgung zuverlässig gewährleistet werden. Die gzpk verstärkt ihre Zusammenarbeit mit der praktischen Landwirtschaft durch Versuche auf Höfen.

In partizipativen Prozessen werden die Anforderungen und Wünsche aus der Landwirtschaft an die Pflanzen in den Züchtungsprozess einbezogen. Gleichzeitig erhalten die Züchterinnen und Züchter einen Eindruck davon, welche Pflanzen an welche Standorte am besten angepasst sind.6 Ein Beispiel für partizipative Züchtungsprojekte ist das Projekt Körnerleguminosen-Netzwerk, im Rahmen dessen verschiedene Körnerleguminosen auf ihre lokale Angepasstheit und ihre Eignung für das ökonomische Konzept des individuellen Hofs untersucht werden.

Anpassungsfähigkeit erhalten und fördern

Für die Anpassung der Landwirtschaft an aktuelle Herausforderungen besteht akuter Handlungsbedarf. Eine Fehlreaktion wäre jedoch die einseitige Förderung von Technologien, welche schnelle Erfolge versprechen, aber mit hohen Risiken und nicht abschätzbaren Erfolgsaussichten verbunden sind. Die (agrar)ökologische Züchtung setzt sich für Vielfalt in den Anbau- und Saatgutsystemen ein, um das Potenzial für Anpassungen in der landwirtschaftlichen Produktion langfristig zu erhalten und kontinuierlich weiterzuentwickeln. Die damit verbundenen Züchtungsprozesse erscheinen langwierig, tragen durch ihre Praxisnähe aber zu nachhaltigen Lösungen bei. Sie nutzen ökologische Mechanismen gezielt für die Züchtung und den Anbau, was als Innovation anerkannt und gefördert werden sollte. Der häufig ausbleibende Transfer neuer Entwicklungen in die Praxis ist durch die Kooperationen mit der Landwirtschaft fester Bestandteil des Züchtungsprozesses. Die gesellschaftlichen, rechtlichen und politischen Rahmenbedingungen sollten dieses System der Kulturpflanzenentwicklung nicht nur ermöglichen, sondern auch langfristig fördern.

1 Agrarökologie bezieht sich auf das Konzept der Europäischen Koordination von La Via Campesina, www.viacampesina.org/en/evenstad-declaration/, www.eurovia.org/wp-content/uploads/2022 /04/Agroecology_EN.pdf

3 Siehe u. a.: Montenegro de Wit M. 2021 Can agroecology and CRISPR mix? The politics of comple- mentarity and moving toward technology sovereignty. Agriculture and Human Values 39: 733-755.

5 Siehe u.a.: www.bayer.com/de/the-big-ag-short

6 Siehe u.a.: Lammerts van Bueren, ET, et al. 2018 Towards resilience through systems-based plant bree- ding. A review. Agronomy for sustainable development 38: 42